ゾウ保護基金の歴史

https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/Kaziranga-2-1024x768.jpg 1024 768 Japan Tiger Elephant Organization Japan Tiger Elephant Organization https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/Kaziranga-2-1024x768.jpgゾウ保護基金の誕生

「ゾウ保護基金」の誕生は、2000年4月のことです。

1990年代、ペレツ・オリンド元ケニア国立公園庁長官や小原秀雄女子栄養大学教授(現名誉教授)が中心となってアフリカゾウ国際保護基金(AEFI)を設立、ケニアのツァボ国立公園へマラリア予防薬等の医薬品を支給するなどの活動を行っていました。その活動資金として、日本で寄付が集められていました。2000年に入ろうとする頃、AEFIのプロジェクトのための寄付集めから支援実行までの事務を「野生生物保全論研究会」(JWCS)事務局が引き受けることが提案されました。アフリカゾウの保全については、JWCSは象牙取引問題で既に深く関わっており、消費国における違法取引の撲滅、象牙需要の減少が活動の課題となっていました。それに加えて生息地への直接的な支援を行うことはアフリカゾウ保全の両輪となり、大きな意義があると考えられたのです。検討の末、JWCSは、AEFIへの支援事務局を担うという形ではなく、まったく新しいプロジェクトとして「ゾウ保護基金」を設置、AEFIはその支援先のひとつとするという枠組みとなりました。大きなトピックは、アジアゾウへの支援がはじめてスタートしたことです。2000年の12月には、「21世紀も野生のゾウがくらす地球に-ゾウのくらすアフリカの大地、アジアの森-」という設立記念イベントが表参道で開かれました。

新たに加わったアジアゾウ支援についても、そこに至る道のりがありました。1997年に南部アフリカのジンバブエで開催されたワシントン条約締約国会議(ジンバブエ)では、文字どおり激しいバトルが展開されました。この会議では、条件付ながら、日本1国が50トンのアフリカゾウの象牙を南部アフリカ3カ国から試験輸入することが決まります。1989年以来閉ざされていた象牙取引の扉がこじ開けられた瞬間でした。このような選択に対する賛成・反対が激しく論争される場で坂元が出会ったのが、現インド野生生物トラスト(WTI)代表のビベック・メノン氏です。会議の9ヵ月後、坂元は彼に連れられて南インドの野生生物保護区を訪れました。そのとき、私たちがともに挑戦を誓ったのは、ジンバブエ会議でムガベ大統領が行った演説の内容に対してです。それは、「ゾウが守られるべきものならば、その身を売った対価でもって、その費用としなければならない」というものでした。インドでも、象牙目的の密猟がはびこっていましたが、それ以上に、人間の土地利用によって生息地が切れ切れにされる問題、その結果として農民とゾウとの軋轢がアフリカよりも厳しい状況でした。アジアゾウはオスの一部しか牙を持ちません。使役ゾウとしての需要も機械化が進み、昔とは比較になりません。では、アジアゾウは身を売ってもお金にならないただの邪魔者だから「守られるべきではない」のでしょうか。そもそも、野生動物自身に「身を売らせる」ようなことをせずに必要な保全措置を実行することこそ、私たちが取り組むべきことではないのでしょうか。

ゾウが要求する広大な生息地が占める空間には、アフリカとアジアの数知れぬ生きものからなる世界が息づき、未来に向かって進化を続けています。この営みそのものが、私たち人間の未来をつなぐ箱舟そのものでもあります。「ゾウ保護基金」は、この理念を具体的に実現するための活動として生を受けました。

当初の2つの柱:アフリカの生息地への支援と国内でのゾウ保護キャンペーン

ゾウ保護基金は、スタートした当初、アフリカゾウだけを対象にしていました。そして、当時世界最大の象牙消費国日本で、象牙の国際取引再開を阻止するための政策提言活動、象牙の需要をなくすための普及啓発キャンペーンの2つの活動を展開してきました。

2000年~2006年には、ケニア・ツァボ(ウエストおよびイースト)国立公園のレンジャーにの抗マラリア薬などの薬を支給する支援を行っていました。 その間の2002年にはタンザニアに密猟団相手の密猟取り締まりのために必要な費用を、2007, 2008年にはスーダンへ薬を送り、2006年にはコンゴ共和国に畑荒らし防止対策の支援を行いました。2008年にはまた、国際刑事警察機構インターポール(ICPO)がアフリカの参加国をコーディネートしてアフリカの国内マーケットにおける違法象牙の一斉摘発作戦を行なうプロジェクトに対して支援を行っています。2009~2014年は、ケニア野生生物公社(KWS)へのパトロール用セスナの燃料代や、ヘリコプターの修繕費用などを支援してきました。

ゾウ保護キャンペーン

2003~2005年には、象牙取引再開阻止・象牙の需要をなくため、「ゾウ保護キャンペーン」を大々的に展開しました。2002年のワシントン条約締約国会議で認められてしまった南部アフリカ3国からの在庫象牙の取引再開。象牙取引再開に積極的な日本政府に対し、多くの反対の声をあげるよう、開発支援・国際協力関連団体、消費者運動・グリーンコンシューマー関連団体、自然保護・動物保護関連団体へ働きかけをしました。2004年には、東京、大阪に加え、象牙業者が多く「日本一のはんこの里」といわれている山梨県や、大阪でも記者会見や街頭キャンペーンを行い、多くの方に実情を知っていただきました。

アフリカゾウを守る活動は、「日本の国内象牙市場閉鎖」の実現を目指す活動に集中

2013年になって、アフリカゾウの象牙目的の密猟が何年も前から激化していることが国際的に知られるようになりました。密猟の深刻さがデータ上さらに浮き彫りになります。2006年頃から密猟は大きく増加し始め、2010年頃には年2~3万頭もの数が殺されるようになっていたのです。これはまさに、1970~1980年代の悪夢の再来です。2006年には大阪港へ2.8トンの象牙が密輸されました(写真)。

こうした状況の中で、2015年には「消費国に象牙の国内市場を閉鎖させる」という目標が国際的に提起されるようになります。そこでゾウ保護基金も、かつての最大消費国・日本のNGOとして、アフリカゾウ保護のために注力すべきは日本の象牙国内市場閉鎖という方針を立て、この活動に集中するようになります。2016年にはワシントン条約会議で世界の国内象牙市場の閉鎖を求める決議が採択されました。

この市場閉鎖決議を追い風に、海外のNGOとの協力関係のもと、国内象牙市場や違法取引の調査結果にもとづく象牙市場閉鎖の提言を日本政府にぶつけ、ワシントン条約の場でも、日本に象牙市場閉鎖決議を遵守させるよう、関係国、関係機関への働きかけを強化してきましうた。また、日本でもっともポピュラーな象牙製品であるハンコの小売業者に対して、象牙印を取り扱わないよう申し入れています。こうした活動で得られた情報・成果は、マスメディアに精力的に発信しています。

アジアゾウ:北東インド・アジアゾウ保全プロジェクト

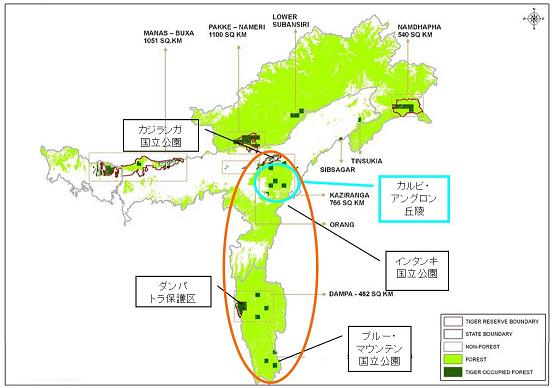

アッサム州カルビ・アングロン自治県で始めた保全活動は、「北東インド・アジアゾウ保全プロジェクト」として継続的に実施していくことになります。

2008~2009年の重点は、カルビ・アングロン内にいくつかある野生生物保護区のレンジャーに装備を提供し、パトロール、取締り、環境調査などのトレーニングをすることでした。同時に、この先住民を中心とし、開発から取り残されているカルビ・アングロンの課題は、今後経済開発が加速する前に県行政に野生生物保全の政策をしっかりと確立させておかなければならないということでした。

2010年頃、初期段階のレンジャー支援が一段落し、また県行政への働きかけで保全を優先事項にすることが政策に組み込まれるようになったところで、もっとも深刻な問題への取組みに着手します。それは、ゾウがカルビ・アングロン自治県内、そして県外北側のカジランガ国立公園との間の移動を確保しつつ、移動中に農村地帯で生じる人とのトラブル(人身被害、農作物被害)を防止することです。

ゾウのように、体が大きく長期にわたって移動する動物が、遠い将来に向けて生存し続けるためには、それを可能にするほどの個体数と生息地が維持されなければなりません。生息地維持のためには、ゾウにとって必要な様々な生息環境(森林、草原、水辺など)が空間的に配置された、連続して十分な面積をもった地域(ランドスケープ:専門用語として「景観」あるいは「景相」と訳されている)が必要です。これまでのゾウの行動圏、個体群動態、ゾウと人間活動の間の軋轢になどに関する研究によれば、ゾウが生存可能な生息域面積は、短期的にさえ数百平方キロメートル、長期的には数千平方キロメートルの規模に及びます(ちなみに、東京都の面積は2100平方キロメートルです)。ゾウが生息する地域は、ゾウが使える場所、人間に改変されるなど使えなくなってしまった場所が、パッチワークのように組み合わさった状態になってきています。地域が、これ以上ゾウにとってのまとまりを失ってしまうことを防ぐためには、ゾウがその中を、森から森へというように自由に行き来して、地域内の多様な生息環境を享受できるようにすることが重要です。その方法の一つとして、せめて、人間に占拠されてしまっている土地の隙間を縫ってゾウが利用している地域どうしを統合する、線状の地域を確保することが考えられます。これがコリドー(バイオロジカル・コリドー、生物学的回廊)と呼ばれるもので、いわばゾウの棲み家と棲み家をつなぐ渡り廊下です。

このコリドーが「人間に占拠されてしまっている土地の隙間を縫って」確保するしかないということは、それだけ人間の利用空間とゾウの移動路が「近い」ということでもあります。したがって、その境界付近で農作物被害、人身被害といったトラブルが発生しやすいのは当然で、問題はその影響をいかに最小化するか、ということにあります。

この人とゾウとのトラブル防止活動は、とりわけ地域住民の信頼関係を重視し、地域に深く入り込んでいかなければ成功しません。そのため、地元出身の現地スタッフを雇用したり、家畜が多いインドの農村では特に信頼が厚くなる獣医をスタッフに加えることなどの体制が強化されました。

2012年頃には、活動の重点項目も、当初段階のコリドー利用の実態調査のほか、以下の3つの柱となり、これがその後も続いていきます。

・とくにトラブルが頻発する水田地帯での農作物被害防止対策(電気柵やゾウが忌避するトゲのある柑橘類の生け垣の設置、被害農家へお米を渡すお見舞いプロジェクトなど)

・既に農地や村に狭められてしまった森でも「コリドー」(生態学的回廊)として自由に移動はできるよう、焼き畑農業が行われている丘陵部のコリドー内の村がその外へ引っ越すことを、移動後はその村が新しい場所に定着できるよう支援する活動

・野生動物と人とのトラブル等の原因で傷ついた野生動物の、獣医によるレスキュー活動をオープンに行って、地域住民に野生動物と共存して暮らしていくことの重要性を浸透させる活動

水田地帯での農作物被害防止対策の開始と成果

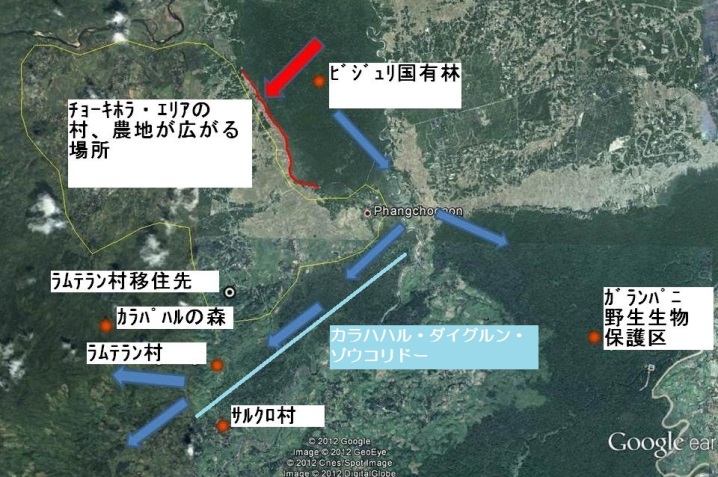

カルビ・アングロン自治県でもっとも人とゾウとのトラブルが激しい水田地帯が、ンリップ郡の中心地チョーキホラです。周囲には水田に囲まれた村々が広がります。

写真の彼方に見えるのはガランパニ野生生物保護区。そこから帯状の森林が伸びています。

初めて私がここを訪ねたのは、2009年3月16日でしたが、つい3日前の3月13日に男性が田んぼでゾウに踏みつけられて死亡する事故が起きていました。この農村は、森林をえぐるような位置にあります。10月~12月には森林が乾燥し下草が減少することや12月には収穫のシーズンとなるため、ゾウは群れで農村に現れ、田んぼを荒らしたり、貯蔵された米や酒を狙って村人の家を襲うことがあります。

今回の事件は、1軒の農家を襲おうとしたところ家人らに追い立てられ、田んぼの縁の木の前で停止したところを再度大勢の村人に追い立てられるや人々にチャージ(突進)し、転んだ被害者を踏みつけて去ったというものでした。写真下は、地域のリーダーが死亡事故現場で当日の状況を厳しい表情で語ってくれたシーンです。このときは、彼と7年後に笑顔で再会するとは思っていませんでした。

事故の当事者は、オスの離れゾウでした。離れゾウの場合は収穫期以外でも出現することがあります。1月には現場から数百メートルの場所で、女性が死亡する事故が起きていました。ゾウとしては、移動路である森林コリドーのすぐ外側に栄養価の高い食べ物がオープンに提供されているようなものですから、そこにやって来るのは当たり前のことです。一方、村人たちとしては、自分の家と翌年に向けて貯蔵した米を失うまいと命がけでゾウを追い立てなければならないという厳しい状況にあります。

森の中に水田があるのか、水田の間を森が通っているのか、というような周囲の環境からすれば、こうしたトラブルを完全になくすことは不可能だろうと思わざるを得なかったのは事実です。しかし、同時にこのような悲しい死亡事故や壊滅的なコメの被害が「稀に起こる事故」というレベルまで抑えることを目指す活動をしなければならないと確信しました。

2010年、前年に訪ねた村を含む9村の水田に接してゾウ侵入防止のための電気柵を設置しました。延長距離は7㎞です。チョーキホラは水田地帯で、この電気柵は、ちょうど水田地帯と森(ビジュリ保安林Bijuri RF)の境界に沿って設置されています。

2011年9月、地域住民委員会は、「電気柵管理委員会」を正式に設立、WTIから電気柵の管理を完全に託されました(写真。バナーのロゴは、左からアソム州森林局、WTI、JTEF)。野生動物との間のトラブル対策は、地域住民自身が自ら管理できる手段によって行われることが、持続の秘訣といえます。

電気柵を設置してから2年間の経験の下、今後は自立して管理をしていくことになりました。

その後、ゾウによる被害面積、壊された家屋(死亡事故)、耕作面積のモニタリング、村人からのヒアリングで、電柵の効果は毎年検証されています。2016年時点で、高い効果が継続していて、ゾウによる被害が激減、耕作面積が増えています。

写真(左)の手前側は、以前ゾウが田んぼに入り、耕作ができなかったところでしたが、今ではしっかり収穫できているといいます。

2016年11月、チョーキホラ電気柵管理委員会のメンバーと、その他の村人が集まり、電柵の効果と課題について報告してくれました。電柵は非常に効果を上げていて、ゾウによる被害が激減、耕作面積が増えてとてもありがたいと言ってもらえたのが、何よりでした。

写真の座っている人がこの区域の村の区長、右端に立っているのが実際に電柵の管理作業を担当している人です。左端が委員長。2009年に最初にチョーキホラを森林局のレンジャー、WTIスタッフと訪ねた際、水田で起きた村人の死亡事故を説明してくれていた人で、私が2009年に死亡事故現場にうかがった時のことをよく覚えていると言ってくれました。

写真の右から2人目の青年は、7年前の事件でゾウに踏まれて兄を亡くした人です。その時何十人もの子供からお年寄りまでの村人に囲まれる異様な雰囲気の中で、死亡事故について説明を聞き、水田に残る、度々現れ過去にも犠牲者を出しているとうオスゾウの足跡を見つめたことが思い出されたのですが、そこにいた少年の一人が彼だったのです。彼は、私のことをよく覚えていると言っていました。

当時、兄の死に怒り、悲しむとともに、この人たちはこれから何をしようとしているのか、果たして本当に自分たちを助けてくれるのかという思いで我々を見ていたに違いありません。現在のプロジェクトが今のところ順調に進んでいることは、彼が笑顔で会いに来てくれたことに表れていると思えました。

新型コロナ禍、その後の円安の逆境の中でのインドへの支援

新型コロナ禍がある程度収束し、社会経済活動が回復基調となった2022年から2023年にかけては、保護区への単発的な緊急支援が主となりました。そして、コロナ禍が収まった後は、インドの経済発展に伴う人件費等の上昇による支援コスト増に加え、円安によるJTEFの支援金の実質的な目減りにより、JTEFからの支援額が実質的に目減りする状況となります。

そこで、中央インドおよび南インドにおけるトラおよびゾウの保護プロジェクトは、当面、特定の生息域への中長期的な関与を可能な限り視野に入れた単年度のプロジェクトを立案、実施するようになっています。

ただし、エリアとしては、トラやゾウの分布を考えたときに、できる限り同一のランドスケープ(複数の生態系を含む地域)における活動を支援するよう、プロジェクト選びをしています。また、従来は中央部でトラ、南部でゾウに焦点を当てたプロジェクト展開でしたが、両方の地域でゾウにもトラにも両種に影響のある森林火災の急激な増加が主たる脅威となりつつあること、中央部へのゾウの自然分布の拡大、南部でのトラと人間活動との間のコンフリクトの激化という事情から、今後は両地域でトラとゾウの双方に利益のある保護活動に重点を置くことにしています。